お祭りの裏方 :神社担当

祭典規約においては、神社担当に関して、

「第三十一条 神社担当及び緒役は、第一章第四条の三嶋神社奉賛会の名のもとに、各社の氏神祭りとの連携を保ち、祭典日程における神賑行事を担当する。」

とあります。要は、祭典準備・祭典中の神事のおけるいろいろな裏方を担当することになります。祭典前は準備に奔走し、祭典中は、神事のない夜を除いては、ほとんど屋台と行動を共にすることはなく、やや寂しい役でもあるのですが、その反面、祭りの根幹を成す神事の運営について良く知ることができ、一度は経験しておいて損のない役です。また、舞児還しの祭には舞児と一緒に女坂を下ったり、浦安の舞の年には、欄干に乗って神社を出発したりできるという役得もあります。(後述)

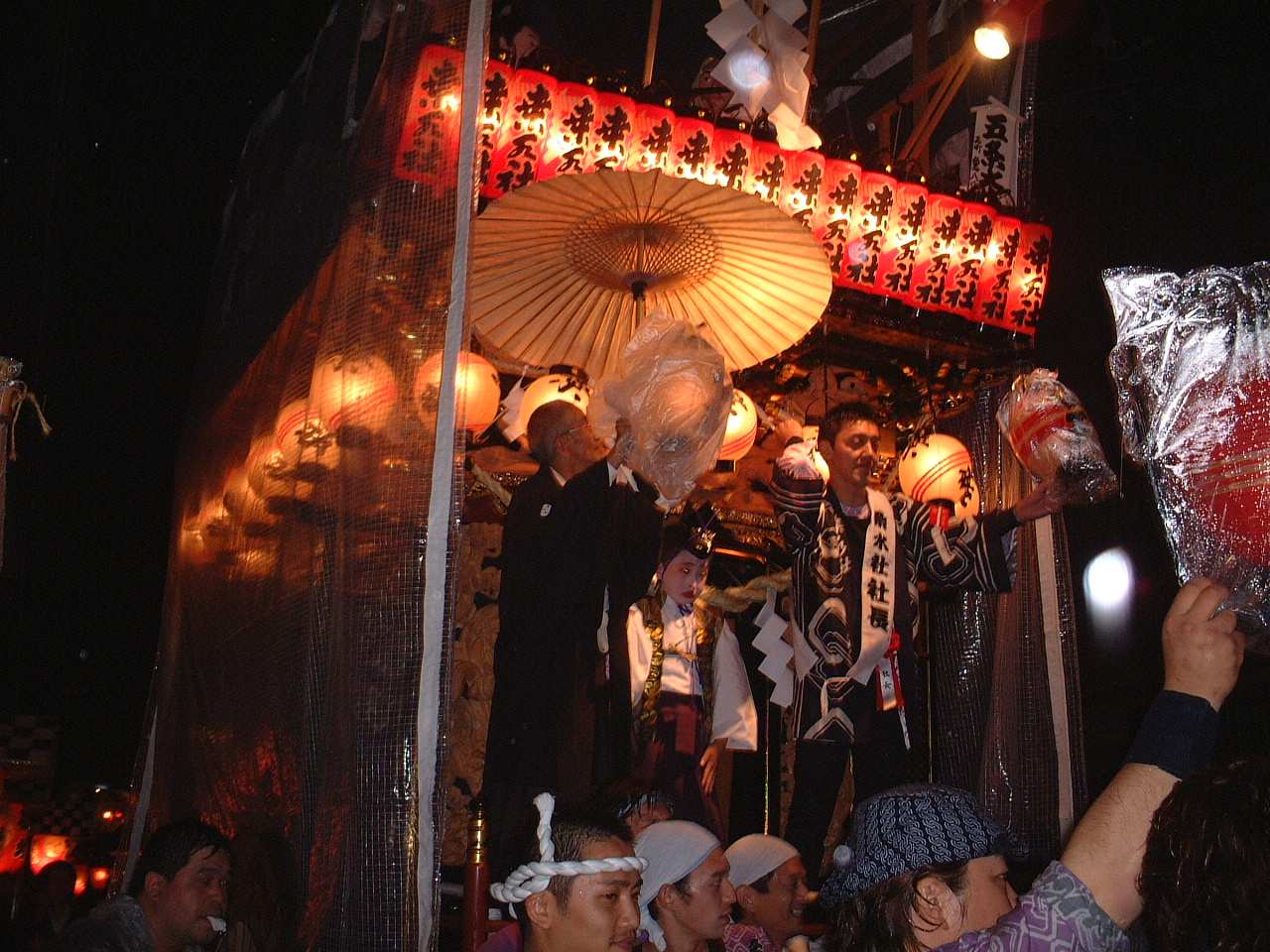

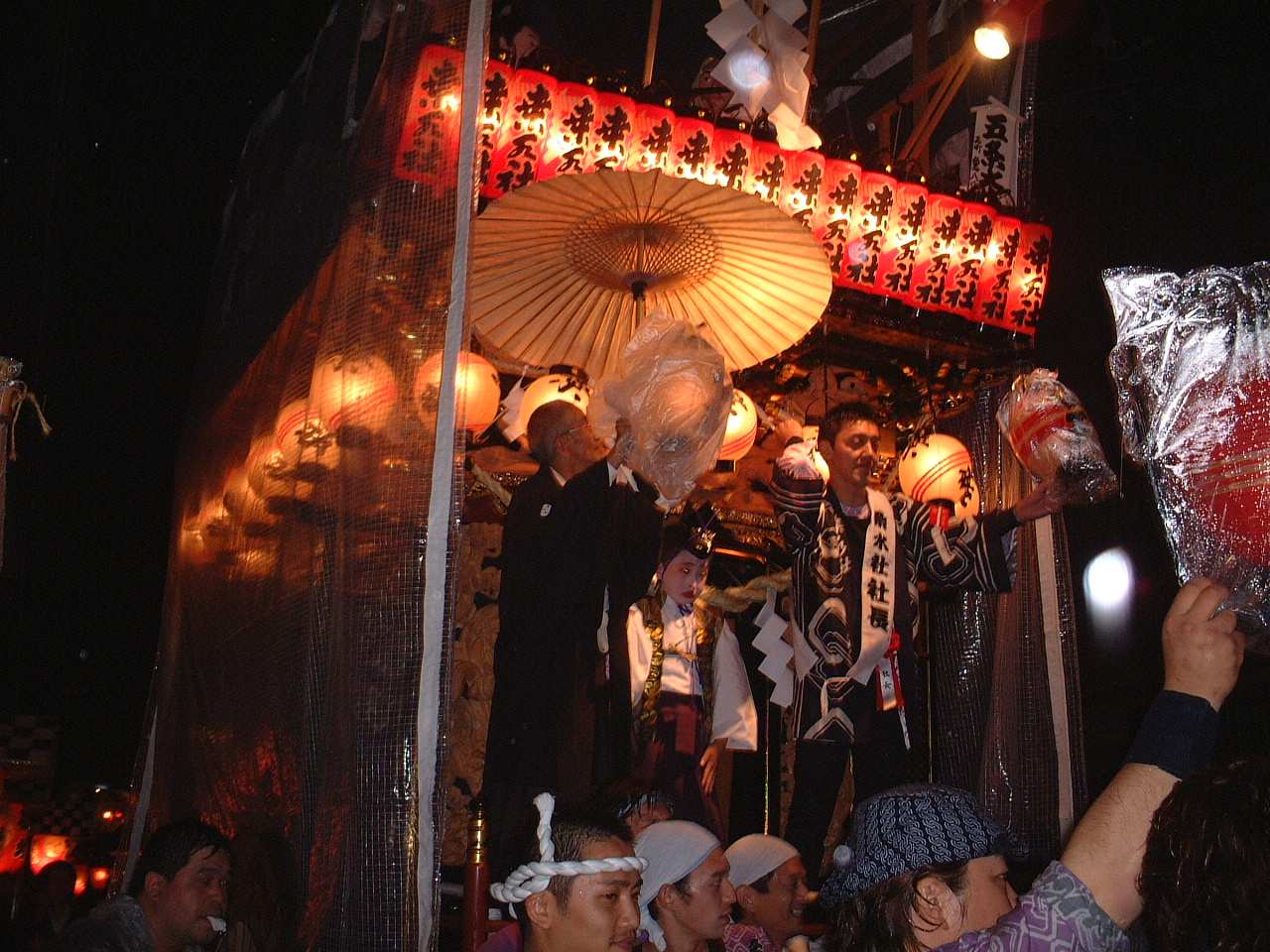

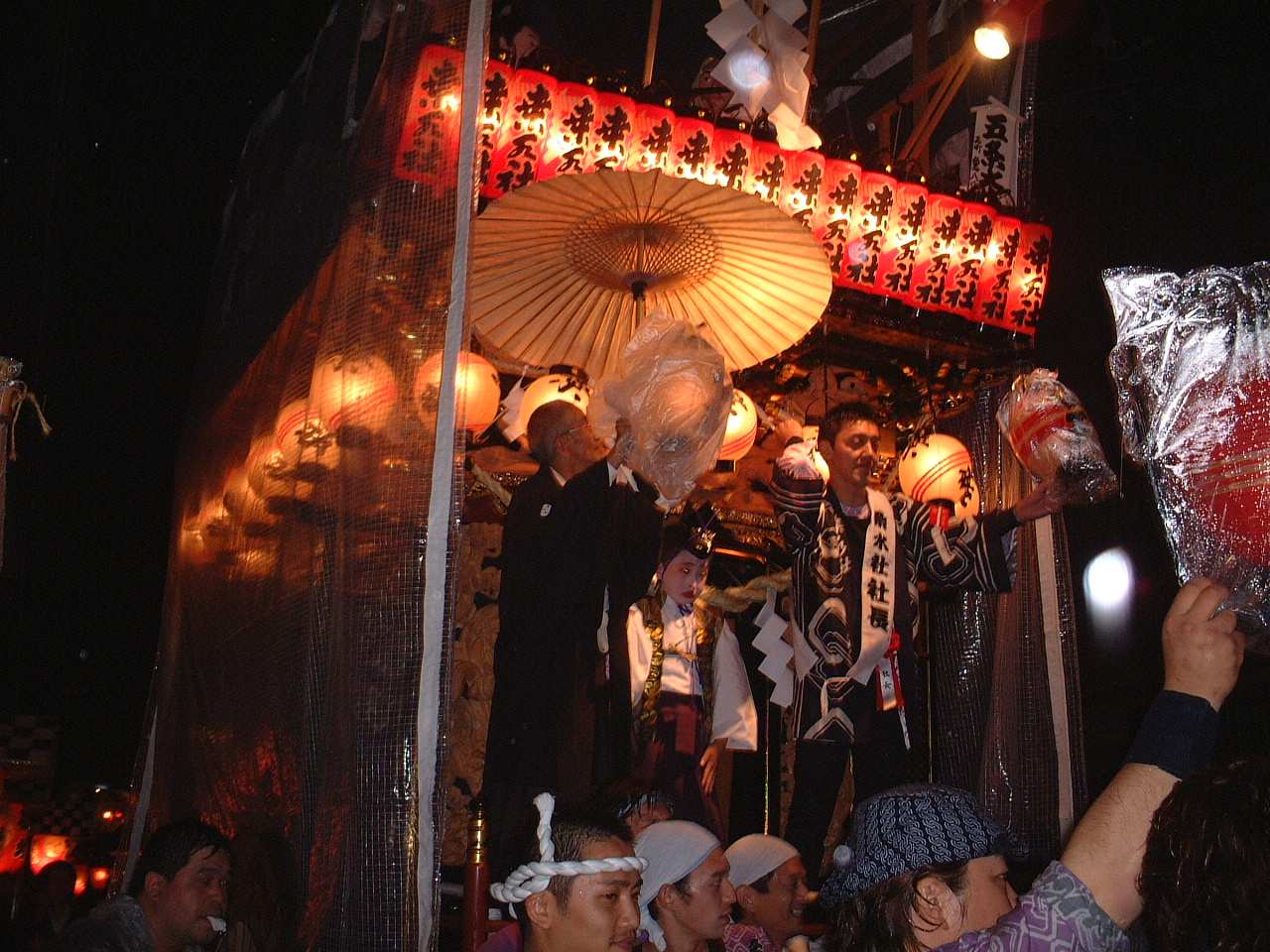

上に示した写真は、平成14年と平成15年の同じ社の舞児還しですが、舞児、及び欄干の向かって左に乗っている人を比べると、大きな違いがあることがわかります。平成14年の舞児は「浦安の舞児」であり、このときは神社担当が乗っているのに対して、平成15年の舞児は「朝日の舞児」で、このときは氏子総代が乗っています。

この写真の違いが神社担当の役割を表しており、祭典規約には、

「神社担当は、浦安の舞児、神興奉仕者の稚児の選出及び指導を担当する。」

とあります。つまり、各社がどの舞児を出しているのかに関わらず、神社担当は浦安の舞児と稚児に関わる仕事のみをすることになっています。(ちなみに、それ以外の朝日の舞児、乙女の舞児は、氏子総代が世話をすることになっています。)自社が「浦安の舞児」であるときに限って、舞児還しの際に欄干に乗って神社を出ることになります。

それでは、具体的な役目について順を追って記します。

8月の中旬、神社のお蔵に保管されている衣装や道具などを虫干しして、痛んでいるものがないか、また数量などを今一度あらためます。

本格的な準備は、10月に入ってからの浦安の舞の練習が始まる頃からで、神社担当は舞の練習に立ち会います。自社が浦安の舞の年度は、練習時に舞児の送迎も行います。

練習の日程は、全部で13日(平成18年度の場合)あり、その間ずっと付きそうため、仕事の合間を縫って出席するのはかなり労力がいります。

また、10月中に日曜日を2度ほど使って舞児と稚児の衣装合わせを行います。

通常着ることのない祭典用の衣装の着付けと、祭典時(特に渡御・還御時)のスケジュールに

ついて、保護者と打ち合わせます。

町内によって異なると思いますが、浦安の舞児の選任についても町内会や若衆とともに

打ち合わせに加わったりもします。

また、祭典が始まると、

1日目(準備)

・神社のテント張りなどの設営

2日目

・浦安の舞児の化粧の立ち会い(朝5時半より)

・浦安の舞児・稚児の写真撮影の手伝い

・三島神社、谷本神社の本祭に出席

・渡御に参加(稚児の衣装を直したり、休憩で菓子を

配ったりする係を兼ねて)

3日目

・浦安の舞児の化粧の立ち会い(朝5時半より)

・天方神社の本祭に出席

・浦安の舞児・稚児の写真撮影の手伝い

・還御に参加(稚児の衣装を直したり、休憩で菓子を

配ったりする係を兼ねて)

・終祭、舞児還し祭に出席

・舞児還しに参加、帰宅式に出席

片づけ

・衣装の回収、干した後に道具の片づけ

となります。

神社担当は2年役であり、初年度は補佐、2年目に正の役として就きます。

(2年役は他に、本部担当があります。)

現在は音響係を北街社が、道具係を桑水社が担当して神事の際の役割を専任しています。